Filipe Vilas-Boas est un artiste né au Portugal en 1981. Il vit et travaille à Paris. Artiste conceptuel jouant de la porosité entre les mondes IRL et URL, ses créations combinent récupération, détournement et nouveaux médias. Sans tomber dans l’écueil de la technophilie naïve, ni dans la technophobie, il nous interroge collectivement sur nos pratiques numériques et ses implications éthiques et esthétiques.

Qui es-tu ?

Je suis un primate du XXIe siècle : ma sous-espèce s’estime techniquement sur-équipée et s’est depuis peu auto-couronnée “sapiens sapiens” — bien qu’elle semble encore ignorer bon nombre de lois de la nature. Je suis plus précisément ce que l’on nomme un homme, un bipède et je perpétue une tradition identifiée comme ancestrale chez les êtres humains : l’art. Habitué à me mouvoir pour ma survie, je gambade aujourd’hui aussi bien sur la géosphère que dans la noosphère mais mon esprit et mon corps sont encore un peu troublés par ces nouvelles possibilités. Ainsi va la vie de tous les bipèdes, se déséquilibrer et se rééquilibrer un pas après l’autre pour avancer, parfois à reculons, il faut bien le reconnaître et aussi pour mieux sauter, j’ose espérer.

Artiste autodidacte, tu as débuté ta pratique en 2008 avec des interventions dans l’espace public. Quel a été ton parcours et d’où te vient cet intérêt pour l’art ?

Si je devais définir un point de départ, je le placerais certainement à l’adolescence, où, une fois la technologie de l’écriture bien acquise et maîtrisée, j’ai commencé à me servir de la prose et de la poésie comme un outil d’exploration des possibles : à la fois vers l’intérieur et vers l’extérieur, l’intime et l’extime.

La rhétorique passant par là, l’homo ludens que que je n’est jamais cessé d’être, y a puisé des ruses et des techniques millénaires pour développer mes terrains de jeu.

Je me suis longtemps rêvé chercheur dans la connaissance du monde ; oscillant de l’astronomie à la biologie en passant par la géologie jusqu’à ce que je découvre la sociologie au lycée : coup de foudre.

L’informatique, autre technologie d’écriture — cette fois automatique, dixit Bernard Stiegler — fait à ce moment-là entrée dans ma vie, un peu comme dans la civilisation babylonienne où l’écriture cunéiforme émerge avec la comptabilité, nous passions à la maison d’une vieille et vrombissante machine à écrire IBM à un ordinateur personnel, nous aussi, pour des raisons comptables ; l’argument avait fini par faire mouche auprès de mes parents qui géraient alors leur petite entreprise de maçonnerie artisanale. Mère, frère et sœur, nous nous aidions tous à déchiffrer les devis hiéroglyphiques de mon père afin d’établir des documents en bonne et due forme et d’assurer le sérieux de l’établissement.

Le passage de la machine à boule avec ruban encreur à l’édition numérique doublée de l’impression jet d’encre nous a fait basculer dans un autre monde. Je troquais alors mes cahiers d’écriture et mes stylos à plume pour m’essayer au clavier et au PC, mais la chose était nouvelle et encore peu naturelle, la confiance en l’outil, tout de suite, fut une question : système d’exploitation, fragilité du stockage de la mémoire, respect de la confidentialité.

L’étendue potentiellement infinie de la production informatisée aussi. À bien y regarder, l’essentiel des questions qui nous animent aujourd’hui autour de nos usages du numérique étaient déjà là, embryonnaires, mais bien vivantes pour moi qui faisait un pas de plus dans l’évolution de l’écriture et dans l’avènement de son descendant électronique : le code.

Soudain, le web s’ouvre au grand public et le robinet de la révolution numérique s’ouvre devant nos yeux : eau chaude, eau froide, la totale. L’écriture et les concepts étaient alors devenus mon outil de travail et l’interaction permise par la technique a ouvert des fenêtres là où les portes étaient fermées. Rapidement néanmoins, je cherche à m’affranchir du cadre de création marchand dans lequel j’évolue en développant une démarche artistique, tournée du côté des transformations que génère cette “révolution”.

L’art est venu ainsi, progressivement et de manière autodidacte effectivement, rejoignant bientôt les mots, comme une médecine douce aussi indispensable à mon équilibre ; pour jouer avec les signes et pour comprendre où nous en sommes, tout du moins essayer. C’est mon vaisseau spatial et temporel.

Tes créations jouent de la porosité entre les mondes IRL et URL. Comment fais-tu pour passer de l’idée au projet final, quel est ton processus de création ?

L’idée est reine, comme l’ADN. C’est elle qui dicte comment le projet doit se développer. Je cherche toujours à respecter ce principe : parfois cela m’oblige d’ailleurs à ne pas produire seul et à m’entourer d’expertises techniques. J’ai collaboré entre autres avec des astronomes, des ingénieurs, des artisans… A vrai dire, la forme m’importe peu dans le sens où je ne suis pas attaché à un médium en particulier, j’aime explorer le champ des possibles en gardant une cohérence de fond. C’est en cela, je pense, que l’on peut reconnaître mon travail, non pas dans un trait mais dans la manière de traiter le sujet : avec humour, notamment.

En règle générale, je développe mes projets seul ou en équipe avec mon entourage immédiat. Je me soucie de cette énergie générée par l’impulsion initiale et j’essaie autant que faire se peut de ne pas la trahir. Parfois, cela démarre sans crier gare et le projet grille la priorité à tous les autres. Parfois, cela prend des années à se mettre en place et les idées doivent alors passer l’épreuve du temps : ce qui me permet in fine de réaliser un tri. Un grand nombre de mes créations cherchent en effet à décrire les ponts qui lient le réel au virtuel, je fais donc tout pour que cela soit un minimum solide.

Combinant récupération, détournement et nouveaux médias, tes créations nous interrogent sur nos pratiques numériques. Quel est ton propre rapport à ces pratiques ?

Je suis moi-même immergé dans les pratiques de mes contemporains. A la fois avec un pied dans le système et un autre en dehors de celui-ci. J’ai un temps navigué dans des mers chaudes avant d’être pris dans les rapides des flux infinis. Ma pratique artistique me sert souvent de bouée de sauvetage pour arriver à prendre du recul, analyser, digérer ce qu’il se passe. Comme un temps repris sur celui qu’on me vole à coup de distractions sonores et visuelles. Enjeu central de l’économie de l’attention, le temps est devenu une ressource rare, pourtant fondamentale pour les mammifères que nous sommes.

Cela dit, je ne me laisse pas tout le temps porter par le courant, le canoë sans les mains a ses dangers. J’entreprend aussi des expéditions à la source, ce qui m’oblige à le remonter, et aussi des voyages à l’embouchure, histoire de m’offrir une perspective plus large sur la situation.

Nous avons pour habitude de dire que tous les artistes sont des Makers. Te considères-tu en tant que tel et que représente pour toi ce mouvement ?

Je souscris pleinement à cette habitude de dire et à cette habitude de faire, chère aux makers. Dans ma pratique artistique, je cherche à matérialiser et partager les questions qui me travaillent bien souvent via des objets hybrides où sculpture, DIY et programmation se combinent. Je tire d’ailleurs beaucoup de plaisir dans ces temps de fabrication et de détournement. Cela fait 5 ans maintenant que les fablabs sont devenus une extension naturelle de mon atelier. Le mouvement maker m’intéresse qui plus est fondamentalement parce qu’il porte en lui une vision du monde qui place l’individu dans une position d’acteur capable de faire bouger les lignes — pensez donc au rôle phénoménal qu’a joué le réseau des makers et des tiers-lieux pendant la pénurie de masques l’année dernière. En fait, le sujet m’a intéressé au point de commencer à écrire avec un ami une série documentaire sur cet “âge de faire”, bien avant qu’on en découvre les vertus de souveraineté économique, de relocalisation, de solidarité — bref, le bon sens — en temps de pandémie. Projet non abouti pour diverses raisons : notamment parce que j’ai privilégié depuis d’autres formes artistiques que la réalisation. Quoi qu’il en soit, un mouvement qui s’attache à diffuser et mettre en circulation des savoirs, plutôt que des biens de consommation, c’est une révolution qui nous montre la voie. Qu’on se le dise !

Lors de Tech Inn’Vitré, deux de tes œuvres vont être présentées au public : The Punishment et Carrying the cross. Peux-tu nous en dire davantage sur ces deux créations ?

Après deux siècles d’automatisation intensive de nos fonctions mécaniques, nous assistons à l’automatisation galopante de nos fonctions cognitives. The Punishment est une installation dans laquelle un robot exécute une punition préventive au titre de son éventuelle désobéissance future. Une référence aux lois de la robotique d’Isaac Asimov. Anthropomorphisation d’anticipation, l’œuvre nous interroge avec ironie sur les relations homme-machine au moment même où les technologies se combinent et réactivent le mythe de la créature qui échappe à son créateur. En soulevant les peurs que l’intelligence artificielle engendre, le dispositif cherche à mieux les déconstruire et à questionner sa place dans nos sociétés. A quel point souhaitons-nous automatiser nos vies ? Quel cadre physique, moral et juridique donner à cet usage ? Quelle école et au-delà, quel contrat social réinventer ? En ce début de siècle, les questions liées à l’automatisation se bousculent. Il va nous falloir y apporter, si possible collectivement, nos réponses.

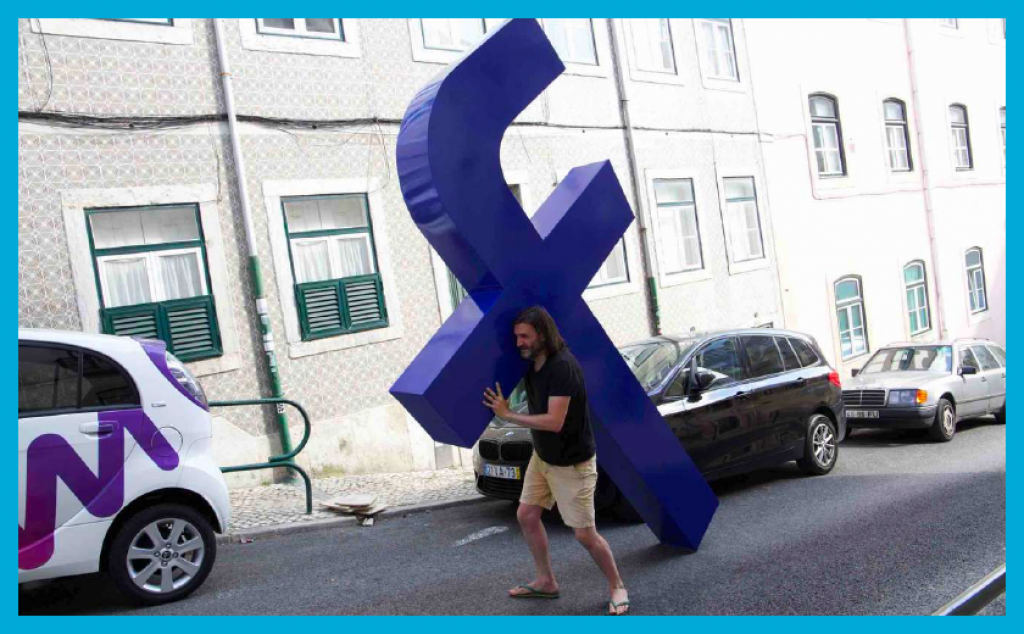

Carrying the cross est une performance de longue durée dérivée d’un corpus de travaux qui s’attache à étudier les relations entre le sacré et la technologie : de l’utopie d’interconnexion globale et sa magie spirituelle à l’esclavage algorithmique contemporain. Construit en bois et mesurant 340 x 200 x 50 cm, le « f » sculptural monumental a été conçu comme un commentaire sur les plateformes numériques et plus généralement sur le poids grandissant du privé à la fois dans la sphère de l’espace public et de l’intime. Il a été porté collectivement dans les rues de Lisbonne à l’origine dans le cadre d’ »EDEN » une exposition personnelle à la galerie Zaratan en juillet 2019. La pièce vise à stimuler la discussion sur les questions relatives à l’économie numérique telles que le respect de la vie privée, l’exploitation des données personnelles, le capitalisme de surveillance (cf. Shoshana Zuboff), le digital labor ou encore les biais algorithmiques. L’œuvre réactualise un symbole universel d’espoir et d’oppression.

Le projet est exposé régulièrement à l’international et a également fait partie de la programmation du Tate à Londres, en septembre 2019. L’exposition et l’atelier au sein du Tate Exchange questionnaient nos relations avec les plateformes numériques, le pouvoir derrière la technologie et la manière dont l’art peut être utilisé comme outil d’intervention.

Quels sont tes projets en cours ?

Il y en a un certain nombre, j’aime la pluralité des sujets à table. Leur interconnexions aussi. Mais s’il fallait n’en retenir qu’un, pour faire court, je prépare actuellement une exposition personnelle autour de la notion de surveillance avec notamment une nouvelle installation intitulée La ligne rouge dans la lignée des Quasi objets imaginés par José Saramago dans son recueil de nouvelles Les Choses. Je développe avec l’aide de chercheurs du laboratoire IBISC à l’université d’Evry un lombric machinique formé par des barrières de sécurité automatisées. Le dispositif analyse en temps-réel son environnement, dicte au public ses droits de passage et réagence ainsi le corps social tout entier. Une forme d’escape game où notre civilisation numérique est interrogée et la liberté de chacun est mise en jeu. L’œuvre met aussi en scène la question des limites à mettre à notre propre humanité, qui, avec la crise écologique, surgit comme une interrogation fondamentale.