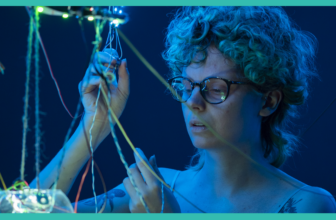

Antonin Fourneau, artiste numérique originaire de Marseille, est réputé pour ses œuvres innovantes telles que Waterlight Graffiti. Il est également le créateur d’Eniarof, une fête foraine collaborative lancée en 2005, qui reflète son esprit d’expérimentation et de créativité. Cet événement éphémère rassemble artistes, designers et créateurs pour concevoir des attractions interactives uniques, fusionnant art et divertissement. Actuellement, Antonin travaille sur Koloropong, un projet de balles de ping-pong lumineuses, ainsi que sur une version portable de Waterlight Graffiti, visant à rendre ses créations plus accessibles et modulables.

Qui es-tu ?

Je suis Antonin Fourneau, né à Marseille dans les années 80, à une époque où le jeu vidéo et la culture japonaise émergeaient en France. Je suis artiste, un statut que j’ai mis du temps à accepter, mais qui correspond finalement le mieux à mon profil polyvalent.

Peux-tu nous parler de ton parcours artistique et comment tu en es venu à te spécialiser dans l’art numérique ?

Enfant, j’ai expérimenté quelques trucs sur ordinateur grâce au « Plan informatique pour tous« ,

en créant des formes géométriques sur TO7 avec la fameuse petite tortue Logo. Plus tard, en expérimentant sur Commodore 64, j’ai découvert les joies de la programmation graphique. Pendant le reste de mon enfance, je n’ai plus eu d’ordinateur, mais j’avais beaucoup de pratiques créatives comme les jeux de plateau, où je passais plus de temps à créer les décors et à peindre qu’à jouer. En terminale, un ami, qui travaille aujourd’hui chez Apple aux États-Unis, m’a montré Flash et 3Ds Max, et c’est à ce moment-là que l’ordinateur a de nouveau éveillé mon intérêt.

Après mon BAC, je suis entré en IUT d’informatique, mais j’ai vite découvert un univers peu créatif autour du code. J’ai bifurqué la même année en Mathématiques et Informatique à l’université, mais ce n’était pas beaucoup mieux. Heureusement, un artiste m’a conseillé de regarder du côté de l’école d’art d’Aix-en-Provence, où j’ai réussi à entrer la même année. C’était un lieu très atypique dans les années 2000, où l’on faisait autant de peinture que de robotique et de 3D, avec des cours sur les pratiques à la lisière de l’art et des sciences, découvrant des artistes comme Stelarc, Vera Molnár, et accueillant des artistes en workshop comme Théo Jansen.

C’est là que j’ai rencontré Douglas Edric Stanley, qui m’a énormément aidé à affirmer ma pratique, car à l’époque, passer un diplôme d’école d’art en parlant de jeux vidéo n’était pas forcément évident. Pour résumer, je dirais que c’est à la fois la découverte du code informatique dans ma jeunesse et l’univers des jeux vidéo à l’adolescence qui m’ont conduit à une pratique artistique. Au-delà de la création numérique, je prends surtout plaisir à proposer des expériences participatives.

Quels ont été les moments ou les influences clés qui ont marqué ta carrière ?

Un moment clé a été un voyage en Chine qui m’a fait connaître. Fin 2011, j’ai participé à une exposition et un workshop à Pékin. Lors d’une pause déjeuner dans un parc, j’ai découvert une pratique appelée Dishu, qui consiste à peindre de la calligraphie sur le sol en béton avec de l’eau. À ce moment-là, j’avais une Makerbot et je passais beaucoup de temps dans les marchés électroniques de Pékin pour chercher des pièces, achetant au passage plein de composants, dont des LEDs.

En arpentant les rues de Pékin, remplies de panneaux d’information et de publicités lumineuses, je me suis dit qu’il serait intéressant de créer des panneaux lumineux comme des ardoises magiques utilisant la conductivité de l’eau. En rentrant en France, j’ai testé plusieurs montages pour déclencher une LED avec de l’eau, et six mois plus tard, j’ai présenté le Waterlight Graffiti à Poitiers.

Quelles études ou formations as-tu suivies pour arriver là où tu es aujourd’hui ?

En plus de l’école d’art à Aix-en-Provence, j’ai eu le privilège d’intégrer l’ENSAD de Paris en 2005 dans un post-diplôme appelé ARI (Atelier de recherche en interactivité). J’ai eu la chance d’avoir presque un laboratoire d’électronique pour moi tout seul avec un assistant qualifié. J’ai commencé à programmer des PIC en Assembleur pour détourner des contrôleurs de jeux vidéo en modifiant les signaux des manettes, par exemple. Puis, avec l’arrivée d’Arduino, je me suis plongé dans l’univers du physical computing, à tel point que l’année suivante, après mon post-diplôme, je suis devenu enseignant en design d’interaction, plus spécifiquement sur les objets communicants, à l’ENSAD.

Y a-t-il des artistes ou des projets spécifiques qui t’ont inspiré dans ta démarche artistique ?

Le Japon m’inspire beaucoup, et des personnalités comme Gunpei Yokoi, l’inventeur de la Game Boy et de nombreux jouets chez Nintendo avant l’ère des jeux vidéo, m’influencent particulièrement. Ce qui m’inspire chez lui, c’est sa capacité à inventer des choses simples et efficaces avec des technologies qui ne sont pas forcément de pointe. Sa maxime, « La pensée latérale des technologies désuètes », résume bien son approche.

Ensuite, il y a Tosa San de Maywa Denki, que j’ai eu le privilège de rencontrer au Japon avant de créer le Waterlight Graffiti, et à nouveau quelques années plus tard à Ars Electronica à Linz. J’étais extrêmement fier qu’il ne comprenne pas comment fonctionnait Waterlight Graffiti. Ce qui m’intéresse chez lui, c’est sa capacité à jongler entre créateur de jouets, entreprise, et groupe de musique.

Je pourrais également citer Takeshi Kitano, qui alterne entre cinéma d’auteur et émissions télévisées complètement absurdes, ce qui est bien plus accepté au Japon qu’en France. D’autres artistes comme Niklas Roy, avec son magnifique « My Little Piece of Privacy« , Julius Von Bismarck avec son Fulgurator, ou Pierrick Sorin, avec ses dispositifs vidéo, m’ont également beaucoup inspiré. Enfin, des personnalités plus connues comme Colin Furze, que j’ai eu la chance de rencontrer lors d’une Maker Faire, montrent que nous vivons une période assez géniale pour les gens un peu fous, qui sont plus facilement reconnus grâce aux réseaux sociaux. En somme, la posture d’artiste-inventeur me séduit beaucoup.

Comment est née l’idée d’Eniarof, cette fête foraine collaborative ? Qu’est-ce qui t’a inspiré à créer cet événement ?

En 2003-2004, alors que les intermittents du spectacle manifestaient en France contre l’abus de leur statut, notamment à la télévision et dans les parcs d’attractions, je suis tombé sur un texte (que je pense être de Bernard Stiegler, mais que je n’ai jamais retrouvé) qui expliquait comment les parcs à thèmes avaient vampirisé la fête foraine, provoquant son déclin. La fête foraine était un endroit moins normé, où l’on pouvait découvrir des choses assez inattendues : cinéma, barbe à papa, entre-sort, bornes d’arcade, freaks… C’était donc un lieu plus créatif et expérimental.

Je me suis dit que, dans une école d’art, les futurs endroits pour présenter son travail étaient potentiellement la galerie, le musée, et éventuellement la rue pour le street art, qui n’avait pas encore, en 2005, l’aura qu’il a aujourd’hui. C’est ainsi que le projet Eniarof a vu le jour. Je me disais qu’il serait intéressant de proposer aux étudiants — et plus tard aux artistes — de créer un lieu éphémère où nous offririons au public diverses formes d’interaction, que nous nommerions « Attractions ».

Peux-tu nous parler du livre « Eniarof – Mode d’emploi pour faire une fête foraine » et de ce qui t’a poussé à l’écrire ?

En 2013, après avoir réalisé 13 éditions d’Eniarof et voyant que le projet séduisait de plus en plus de gens, je me suis lancé dans l’écriture du livre avec l’aide de Douglas. Nous avons mené une campagne KissKissBankBank qui a réuni près de 15 000 euros, ce qui nous a encouragés à finaliser le projet. L’idée était de donner envie à d’autres de créer eux aussi des attractions et de potentiellement rejoindre l’aventure Eniarof.

Le livre est constitué d’une première partie dans laquelle on trouve 18 attractions expliquées comme des recettes de cuisine, ainsi que quelques interviews de personnes intéressées par le projet, comme Nicolas Nova, auteur et sociologue des nouveaux médias, ou Sophie Daste, qui avait soutenu une thèse sur les cultures geek et otaku. La fin du livre contient une série de fiches techniques sur l’utilisation de Pure Data ou Unity, avec une bonne dose d’humour pour décomplexer le tout.

Comment évolue Eniarof depuis sa création en 2005, et quels ont été les moments marquants de ses 33 éditions ?

Eniarof, n’étant pas ancré dans un lieu spécifique ni une association localisée, n’a pas d’édition récurrente chaque année au même endroit. Il y a donc des années sans aucun Eniarof, et d’autres où il y en a 4 ou 5, d’où les 33 éditions en une vingtaine d’années. Dès les premières années, le projet a voyagé, avec Eniarof#5 à Maribor. Les éditions marquantes sont souvent celles qui se sont déroulées à l’étranger, en raison des collaborations entre créatifs d’horizons différents.

Eniarof#19 à Moscou est l’une des éditions les plus mémorables, avec un projet un peu fou inspiré par les bornes d’arcade soviétiques des années de la guerre froide. Nous avons réalisé des bornes en 10 jours avec des concepts de jeux inédits, comme si nos créations dataient de cette époque. Nous appelons cela du « retrospeculative design ».

En France, deux Eniarof marquants ont été Eniarof#13 à Aix-en-Provence, le plus grand format réalisé avec 200 participants, et Eniarof#26 à Malakoff en 2018, qui a rassemblé un beau panel de créatifs issus de fablabs, de l’école 42 et de l’ENSAD. Eniarof#32 à Marseille, dans l’ancienne usine des 8 Pillards, a également été mémorable avec une thématique « laborious game » en contrepoint du « serious game », inaugurée le jour de la fête du travail.

Un autre moment marquant a été la collaboration mise en place en 2017 avec Eniarof#22 à Tunis, réunissant des étudiants allemands, français et tunisiens, coordonnée par l’Institut français et le Goethe-Institut. J’ai eu l’occasion de faire intervenir des artistes inspirants comme Niklas Roy et Kati Hyyppä. Depuis, nous avons aussi réalisé deux Eniarof au Mexique et au Costa Rica en 2022.

Peux-tu nous parler de la genèse de Waterlight Graffiti et de Sonoscriptum, ainsi que des recherches et développements qui ont mené à ces projets innovants ?

Comme je l’ai mentionné précédemment, Waterlight Graffiti a été un tournant très médiatisé. En plus d’être né lors de ce voyage en Chine, il est le fruit de recherches autour de l’idée de matériaux intelligents. C’est un peu le fantasme ultime quand on fait des projets avec des microcontrôleurs et des capteurs : on rêve d’une matière qui se fond dans l’objet et dont le côté technologique disparaît à nos yeux. Je pense que c’est ce que j’ai réussi à concrétiser dans Waterlight Graffiti.

J’ai une anecdote amusante à propos de l’une des premières expositions de Waterlight au CES de Las Vegas. Le régisseur m’avait prévu un espace pour l’ordinateur, et j’étais fier de lui annoncer que Waterlight n’avait ni ordinateur ni carte de contrôle, ce qui lui paraissait improbable, car qui dit écran LED dit normalement une boîte avec un signal derrière. C’est une question de design pour moi, ce qui explique pourquoi je mets beaucoup de temps à produire, car je cherche à rendre mes œuvres aussi minimalistes et élégantes que possible.

Sonoscriptum est effectivement dans la lignée de Waterlight Graffiti, mais il nécessite plus d’électronique, ce qui m’a demandé pas mal de temps pour trouver la bonne forme. Malgré cela, je continue d’explorer différentes pistes.

Quelles ont été les réactions du public face à tes œuvres comme Waterlight Graffiti et Luminous Memento, et comment combines-tu technologie et émotion dans tes créations en surmontant les défis techniques et artistiques ?

Waterlight Graffiti est mon plus grand succès, avec près d’une centaine d’expositions en 12 ans. J’ai eu l’occasion de le présenter dans de nombreux pays, et j’ai constaté que les réactions varient beaucoup selon les endroits : en Asie, où la calligraphie est très présente, ou en Europe, où les revendications politiques sont plus fréquentes. Je suis fier d’avoir vu des parapluies dessinés sur le Waterlight à Hong Kong en 2015, tout comme j’aime voir les enfants devant l’œuvre, communiquant leur excitation à leurs parents. De plus, j’ai collaboré avec des street artistes locaux lors d’expositions, comme Inkman en Tunisie ou Suso33 à Madrid.

Luminous Memento a été un véritable défi, car c’est ma seule création pérenne dans l’espace public à ce jour. J’ai beaucoup appris de ce projet. J’ai utilisé un béton très particulier, rempli de fibres optiques, qui laisse passer la lumière. Je voulais que le mémorial n’apparaisse pas trop technologique, bien que le défi ait été de taille, car il devait être mis à jour. Au lieu d’afficher un mur de LED, c’est un mur de béton lumineux que le public voit. Beaucoup pensent qu’il s’agit d’une vidéoprojection, cherchant le point de projection ou passant leur main devant. C’est toujours une satisfaction pour moi de provoquer ce petit émerveillement dans les yeux des gens.

Quels sont tes projets futurs ? As-tu des nouvelles créations ou collaborations en cours ?

Un projet en cours de conception, que je trouve aussi élégant que Waterlight, est Koloropong. J’ai eu cette idée il y a déjà longtemps, mais le temps nécessaire pour formaliser correctement le projet est assez long. J’utilise des balles de ping-pong colorées d’un côté avec du feutre, qui font obstacle à une LED, créant un pixel lumineux qui change de couleur selon son orientation. Tout le monde pense qu’il y a une technologie complexe derrière, alors qu’il n’y a absolument aucun capteur. Cependant, bien que l’idée soit simple, trouver le bon design prend du temps. Je suis également en train d’explorer comment produire des œuvres sans électricité, car c’est une question importante.

Je travaille aussi sur une nouvelle version de Waterlight Graffiti, très légère et flexible, que je pourrais enrouler et afficher comme un poster. L’un des grands défis actuels est le transport, et je me dis que si je parviens à réduire le poids, le coût et la consommation énergétique, je pourrais accéder à des lieux où je n’ai jamais pu présenter cette création auparavant.