Baptiste La Barbe est un artiste et un Maker aux multiples talents. Fort d’un parcours atypique, avec des études en archéologie suivies d’un master en Arts et Technologies Numériques, Baptiste crée des œuvres qui repoussent les frontières entre musique, art et technologie. Passionné de lutherie électronique et de création de jeux vidéo, il développe des installations interactives et des synthétiseurs DIY. En partageant son savoir lors d’ateliers pour jeunes, il inspire la nouvelle génération à explorer le potentiel infini des arts numériques et des techniques expérimentales.

Qui es-tu ?

Je m’appelle Baptiste La Barbe, et je fais ce qu’on pourrait appeler de la Bidouille, avec un B majuscule.

L’atelier

Peux-tu nous parler de ton parcours académique en Arts et Technologies Numériques ? Qu’est-ce qui t’a attiré vers ce domaine et comment cette formation a-t-elle influencé ton approche créative ?

Mon parcours académique n’est pas très académique. J’ai entamé une formation en master après avoir travaillé en tant qu’apprenti en production imprimée. Avant cela, j’avais passé une licence en archéologie à Rennes 2 aussi. C’est d’ailleurs ce dernier diplôme qui a été retenu pour ma candidature.

Le master n’existe plus, c’était une unité de recherche à cheval entre les Arts Plastiques et la Musicologie. J’y suis entré avec un projet de recherche en musicologie, et je suis sorti avec des idées d’installations plastiques et un projet de label indépendant.

La recherche était très théorique : on avait des cours d’esthétique, d’analyses d’œuvres, un peu d’histoire de l’art contemporain aussi, et très peu de travaux pratiques. J’ai appris sur le tas tout ce qui me sert aujourd’hui à Bidouiller.

Après ton diplôme, tu as commencé à cumuler plusieurs casquettes. Comment s’est faite la transition vers la réalisation d’œuvres numériques et l’accompagnement d’artistes ? Quels types de projets as-tu menés à cette époque ?

J’ai intégré un collectif durant la seconde année du Master. Ça s’appelait NVNA, on peut encore en trouver des bribes sur internet. On était montés en asso, mais je pense que personne n’a jamais payé une seule cotisation en temps et en heure sur les cinq ans d’activité… On se disait tous artistes, mais personne ne savait vraiment comment l’être. Au lieu d’organiser des événements, on se greffait sur ce qui existait et on tentait des « trucs » :

On proposait surtout des chill-out dans des festivals (des scènes alternatives avec de la musique plus calme que sur la scène principale ; on a joué à Astropolis, Vision, Maintenant ou le Made à Rennes). On habillait la scène avec plus ou moins de déco, et on proposait des petites œuvres interactives. On a aussi organisé quelques événements clandestins sur Rennes, avec une mailing list secrète, et on traînait pas mal en périphérie de squats d’artistes.

Je voulais développer le côté label du collectif, et avec quelques autres on s’est mis à faire de la K7. C’est là que je me suis intéressé à l’électronique et à la création d’instruments.

Personnellement, j’avais un pied dans l’école des beaux-arts : je traînais un peu dans leur labfab, inexistant à Rennes 2 à l’époque, et beaucoup d’amis m’ouvraient leur atelier pour que j’y pioche du matériel. Avec un ami des Beaux-Arts, on a créé une installation pour Maintenant qui a tourné deux ou trois ans, mais c’était beaucoup trop expérimental pour une telle structure avec le recul, et ça ne s’est pas super bien passé…

Tu as également animé des ateliers pour un jeune public. Qu’est-ce qui t’a donné envie de transmettre tes compétences et de travailler avec les jeunes sur des projets artistiques et numériques ?

J’aime bien les jeunes publics parce qu’ils n’ont pas encore ce truc de « de toute façon, je ne peux pas le faire ». Ils sont bien plus enjoués que les adultes, niveau éveil et curiosité. J’ai fait pas mal d’ateliers à la journée, mais aussi sur une semaine avec l’asso Par Tout Artiste, deux années d’affilée. C’était toujours plaisant de les voir délirer avec presque rien. Un adulte va avoir une recherche de perfection malaisante que n’ont pas les plus jeunes.

J’aime bien aussi tenir des stands avec des choses à expérimenter. Après NVNA, on a monté à trois un label associatif spécialisé dans la K7 et la Bidouillerie, et je propose encore des ateliers tapeloop (boucles infinies de K7 à faire soi-même) lors des événements de labels. Ça brise le côté mercantile. Quand c’est en après-midi, il y a toujours « l’enfant », celui qui reste concentré pendant 45 minutes pour tout essayer, avec le parent un peu gêné qui est obligé de faire la conversation. Quand je tiens le stand en soirée, il y a « l’adulte cramé » ; c’est moins intéressant, généralement.

De manière générale, je trouve que vendre c’est assez aliénant : ça fait fuir les gens. Ajouter ces ateliers, c’est une manière de dire « hey, venez quand même vous marrer, on ne fait pas de réclame ! » C’est la surprise, et c’est ça que j’aime bien.

En tant qu’artiste intervenant, quelles sont les principales leçons que tu tires de ton expérience dans l’accompagnement et le conseil d’autres artistes ? Y a-t-il des projets particulièrement marquants dont tu pourrais nous parler ?

Je pense que le conseil le plus pertinent serait de savoir quand s’arrêter. Je n’ai pas souvent fait de conseil technique pour d’autres artistes, mais j’ai eu quelques mauvaises surprises. Par exemple, quelqu’un te demande ton avis sur un circuit électronique ou un bout de code, et tu finis par comprendre un peu tard qu’il te demandait en réalité de le concevoir ou de le coder à sa place.

Un projet qui m’a marqué ? Les deux jours que j’ai passés coincé dans un double mur à animer une marionnette pour un film de genre réalisé par un ami. Autant dire que le salaire reçu n’était pas vraiment au rendez-vous, mais c’est le genre de projet qui amène une émulation telle que plus rien n’a d’importance :

Le réalisateur souhaitait que je crée une marionnette animatronique — des lèvres sortant d’une structure encastrée dans un mur (un peu comme la scène de l’écran dans Vidéodrome de Cronenberg). Mais lui comme moi n’étions pas satisfaits du résultat, car il comptait faire parler les lèvres et leur mouvement devait être fluide et rapide. Il avait déjà prévu de fabriquer une fausse cloison dans un appartement, et on s’est rendu compte qu’on pouvait y caser un marionnettiste, donc j’ai planché sur une version animée avec les mains. Et puis tout s’est emballé…

Body horror oblige, la marionnette devait régurgiter de la nourriture, puis devait avoir une langue (découpée dans une tranche de poisson), puis baver… Personne ne voulait manipuler un tel truc ! Donc je m’y suis collé, et ça a été deux jours assez mouvementés !

Alvus

La musique occupe une place importante dans ton travail. Comment as-tu découvert la lutherie électronique et la création de synthétiseurs ? Qu’est-ce qui t’a attiré dans cette pratique, et comment l’intègres-tu dans ton univers artistique ?

La découverte de l’électronique, c’est grâce au site Sonelec-Musique et au magasin RER (une institution de l’électronique DIY à Rennes), où j’ai travaillé deux ans après mon diplôme. J’ai appris à réparer un peu de tout là-bas, même si mon poste était dans la vente et la location. J’avais un peu pitié du réparateur, qui croulait sous les commandes. Le patron avait remarqué que je savais me servir d’un fer à souder, alors il m’a assigné aux câbles sur mesure, puis aux casques, et enfin à toute sorte de bric-à-brac que nous amenaient les clients. Je n’ai juste pas touché aux systèmes hi-fi et aux platines vinyles, sauf pour les nettoyer et remplacer quelques pièces.

Mon univers artistique est difficile à circonscrire, mais la lutherie électronique m’a donné des idées et m’a amené à concevoir des instruments. J’ai beaucoup de projets qui ne voient pas le jour par manque de moyens, de temps ou d’ambition (souvent les trois à la fois), mais je suis devenu maître dans l’art du recyclage. Par exemple, je me suis vite rendu compte que produire des instruments en série ne me convenait pas, alors j’ai transféré mon amour pour les circuits vers mon label, où je conçois presque à la demande des petites machines aux fonctions simples, qui accompagnent certaines sorties.

Sampler Mazout (credit photo Oriane Chavrieux)

Concernant la production musicale, je ne cherche pas particulièrement à me faire connaître, donc je ne suis pas souvent invité à des événements. En général, je ne vais qu’à ceux qui me donnent carte blanche ! Pour la diffusion, je travaille avec un label de confiance qui produit (presque) tout ce que je leur envoie : Fallen Metropolis, basé au Danemark. Merci beaucoup à eux !

Plus récemment, tu t’es lancé dans la création de jeux vidéo. Qu’est-ce qui t’a poussé à explorer cet univers ? Comment tes compétences en lutherie et arts numériques influencent-elles ta manière de concevoir des jeux ?

Il y a quatre ou cinq ans, je me suis dit qu’une de mes nouvelles serait mieux adaptée à un autre médium (la nouvelle n’a jamais été éditée, même si je la fais encore concourir régulièrement). Je m’étais remis à jouer un peu, et avec du recul, j’ai pensé que ça ne devait pas être si compliqué de créer un jeu vidéo (haha… quelle naïveté !) : https://yliader.itch.io/.

Donc c’est une raison très pratique, mais qui m’a vraiment stimulé et surtout amené à réfléchir à l’intention. Quand on produit de la musique ou une œuvre plastique, l’activation par le public n’est pas nécessaire : on a besoin de son attention passive, mais pas forcément active, et le décorum peut parfois nous sauver. Dans un jeu vidéo, l’activation est au centre de tout mécanisme : il doit y avoir une intention derrière le jeu, pas seulement esthétique. Quand je développe un projet, je ne veux pas qu’il soit juste beau, je veux que l’esthétique cadre avec le propos que je veux y développer.

D’un point de vue plus pratique, la programmation impose un rythme qu’on retrouve un peu partout : une variable reste une variable, une condition (IF/ELSE, SWITCH/CASE) aussi. Ce sont des maths et de la logique. Ce qui change, c’est la syntaxe — donc presque rien de neuf à apprendre quand on a un peu de temps et de rigueur.

Je ne dis pas que je suis excellent dans ce que je fais ; je pars plutôt du principe que je ne maîtrise jamais tout. Et c’est vrai tout le temps. Changer de médium régulièrement, passer de la musique à la programmation, au dessin, etc., forme l’esprit à remettre en question ses acquis, à se « recâbler » différemment, et c’est très enrichissant.

The Mist

Quels sont les projets de jeux vidéo sur lesquels tu travailles actuellement ? Y a-t-il des œuvres ou collaborations à venir dont tu aimerais nous parler ?

J’ai un projet de jeu vidéo top secret, où il est question d’une humanité prisonnière d’un abri souterrain automatisé. L’idée serait de mixer robotique et magie kabbalistique pour offrir un environnement singulier à explorer, avec beaucoup de réflexion sur nos propres avancées technologiques. C’est un jeu sur lequel je travaille depuis très longtemps, par petits bonds. Je lis beaucoup de vulgarisation sur le langage, sa diffusion, son usage magique et computationnel. J’aimerais décrocher une bourse du CNC pour l’écriture d’une bible de référence afin de partir avec les meilleures bases possibles, puis passer par différents types de financement. Je pense que j’en ai pour un moment !

Sinon, j’ai un projet plus petit, auquel je consacre environ une heure par jour, donc j’avance très lentement. C’est un jeu de microgestion/exploration uniquement basé sur des menus. J’aime bien les menus dans les jeux vidéo : la manière dont les développeurs et développeuses les mettent en scène révèle souvent beaucoup de choses sur le jeu. Un bon jeu, c’est un jeu où on aime bien manipuler les menus.

En tant que Maker, comment perçois-tu l’interaction entre les arts numériques, la lutherie électronique et la création de jeux vidéo ? Quels sont les défis et les opportunités que tu rencontres dans cette approche multidisciplinaire ?

Comme je le disais, je ne considère pas que je pratique l’une ou l’autre de ces disciplines ; je les fais toutes en même temps. Ce n’est plus de l’interaction, c’est de l’intrication.

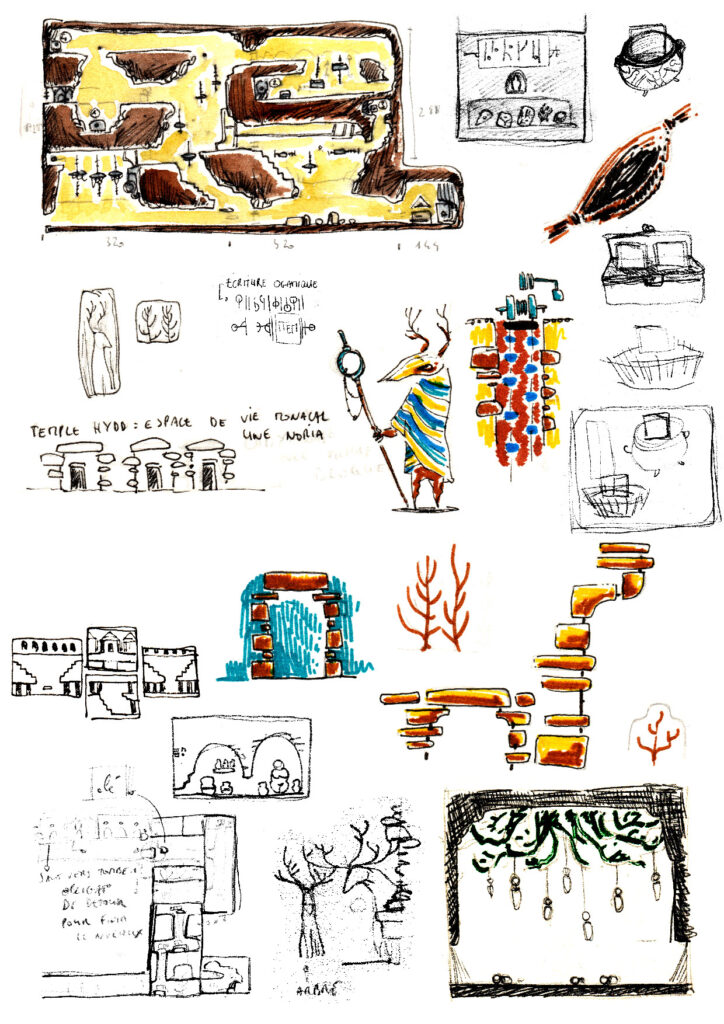

J’ai toujours un carnet avec moi : dès que j’ai une idée, je la note ou la dessine, puis, une fois chez moi, je relis le carnet et je classe chaque idée dans un projet précis. Mais il m’arrive souvent d’inclure une idée dans plusieurs projets : un visuel de façade de synthétiseur peut devenir un projet d’illustration, puis un élément de jeu vidéo, etc.

Planche recherche Cairn

Quant aux défis et opportunités, je dirais que c’est très chronophage de vouloir tout gérer ; j’ai parfois du mal à considérer un projet comme terminé. J’ai récemment décidé de faire appel à d’autres personnes sur certains projets personnels pour cette raison.

Quel conseil donnerais-tu à quelqu’un qui souhaiterait suivre une démarche similaire, alliant création artistique, technologie et accompagnement ?

Ce serait un conseil politique plus que technique : c’est presque impossible de tout faire seul. Il faut produire en groupe, s’insérer dans une communauté, même en ligne. Pour moi, le mouvement Maker doit rester une forme de subversion. Il ne doit pas se demander « qu’est-ce que je peux apporter aux autres » (sous-entendu quoi vendre ou valoriser pour améliorer ma propre image), mais plutôt « qu’est-ce qu’on peut créer ensemble avec ce que l’on a ». C’est vital : ce qu’on nous donne n’a pas la même saveur que ce qu’on partage !

Les médias de masse produisent à la pelle des histoires de réussites individuelles. On érige des individus en modèles, ce qui est un peu la cause du désordre ambiant — écologique, économique et politique : croire qu’une personne incarne mieux la multitude.

Derrière ces égéries, il y a une foule de petites mains et de cerveaux qui prennent le temps d’apporter des solutions, d’affiner des techniques, de tenter et retenter, avec des litres de sueur et des brassées d’espoirs. Pour aller loin et ne pas se décourager, c’est bien mieux d’être parmi eux !